Page 118 - 고경 - 2018년 6월호 Vol. 62

P. 118

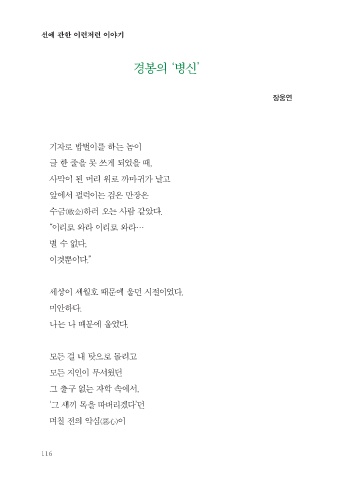

선에 관한 이런저런 이야기

어찌나 기득하고 그리웠던지.

경봉의 ‘병신’

프로작(prozac)이 빛나던 오후였다.

장웅연 차도(差度)가 오고

이것만 넘어가면 될 것 같은데

안 넘어가고,

기자로 밥벌이를 하는 놈이

글 한 줄을 못 쓰게 되었을 때, 초여름 햇살이 바닥에 엎질러진

사막이 된 머리 위로 까마귀가 날고 벌꿀처럼 무너져 내렸다.

앞에서 펄럭이는 검은 만장은 아파트 아래선 고물 사러 다니는 트럭이

수금(收金)하러 오는 사람 같았다. 자기 전화번호를 스피커로 떠들어댔다.

“이리로 와라 이리로 와라… 휴대폰으로 ‘우울증’을 하루에 40번쯤 검색했다.

별 수 없다, 질소가스를 파는 곳은 영등포 한 군데였고

이것뿐이다.” 걸을 수 없는 몸으로는 너무 멀었다.

세상이 세월호 때문에 울던 시절이었다. 108염주로는 목이 안 메어졌다.

미안하다. 나의 부처님은 무능했다.

나는 나 때문에 울었다. 제발 살려달라며, 낫게 해달라며

108배를 하고 기체조를 하고

모든 걸 내 탓으로 돌리고 별 개지랄을 다 떨었다.

모든 지인이 무서웠던

그 출구 없는 자학 속에서, 휴대폰 충전기 줄로는

‘그 새끼 목을 따버리겠다’던 죽을 수 없고

며칠 전의 악심 (惡心)이 노트북 전기 줄로도

116 117