Page 51 - 고경 - 2024년 6월호 Vol. 134

P. 51

실재 체득’으로 간주하는 관

점이 혹 더 많은 지지자를 확

보하고 있는지도 모르겠다.

이 글을 읽는 분들 가운데서

도 <열반·깨달음은 불변·

절대의 궁극실재를 체득하는

것이 아니다>라는 말을 듣고

서 불편함을 넘어 불쾌한 분

들이 있을 것이다. 특히 교학

이나 수행론에 대해 나름의

정리된 이해를 수립한 이들

가운데 그런 경우가 꽤 있을

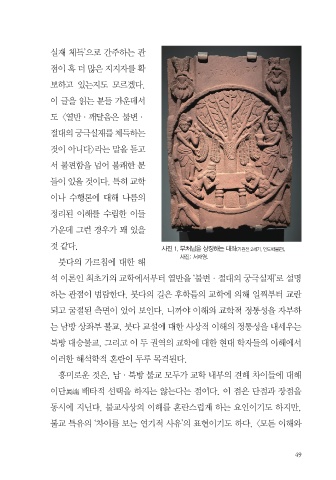

것 같다. 사진 1. 부처님을 상징하는 대좌(기원전 2세기, 인도박물관).

사진: 서재영.

붓다의 가르침에 대한 해

석 이론인 최초기의 교학에서부터 열반을 ‘불변·절대의 궁극실재’로 설명

하는 관점이 범람한다. 붓다의 길은 후학들의 교학에 의해 일찍부터 교란

되고 굴절된 측면이 있어 보인다. 니까야 이해의 교학적 정통성을 자부하

는 남방 상좌부 불교, 붓다 교설에 대한 사상적 이해의 정통성을 내세우는

북방 대승불교, 그리고 이 두 권역의 교학에 대한 현대 학자들의 이해에서

이러한 해석학적 혼란이 두루 목격된다.

흥미로운 것은, 남·북방 불교 모두가 교학 내부의 견해 차이들에 대해

이단異端 배타적 선택을 하지는 않는다는 점이다. 이 점은 단점과 장점을

동시에 지닌다. 불교사상의 이해를 혼란스럽게 하는 요인이기도 하지만,

불교 특유의 ‘차이를 보는 연기적 사유’의 표현이기도 하다. <모든 이해와

49