Page 637 - 정독 선문정로

P. 637

보조스님은 이렇게 먼저 깨닫고 난 뒤 그것에 의지하여 비춤과 관찰

의 수행을 계속하는 경로를 제시한다. 이 수행을 통해 망상이 완전히 소

멸되면 이것을 구경각이라 하며 그것이 바로 깨달음 이후 소를 기르는

357

실천(牧牛行)이라는 것 이다. 전체 문맥으로 볼 때 보조스님이 말하는 신

해信解는 곧 해오를 가리킨다는 성철스님의 지적은 틀림이 없어 보인다.

보조스님과 성철스님 두 분 다 궁극에 이르기까지의 끝없는 수행을

주장한다. 그렇지만 그 입장이 판연히 다르다. 보조스님은 기왕에 얻은

깨달음을 훈습하는 일을 수행으로 보았다. 이에 비해 성철스님은 해오

에 의지한다면 궁극적 깨달음에 이를 수 없다는 것을 거듭 강조한다.

해오는 유심이므로 그 자체가 무심의 성취에 장애가 된다는 것이다. 그

러므로 지금 당장 무심을 실천하는 화두참구에 들어가 궁극의 깨달음

에 이르기까지 수행을 멈추지 않는 길을 적극 제시한 것이다.

①과 같이 접속사 ‘이而’ 자가 빠져 있는데, 이것은 역접일 수도 있고,

순접일 수도 있다. 성철스님은 순접으로 번역하였다. 접속사이므로 삭

제해도 의미의 변화는 일어나지 않는다.

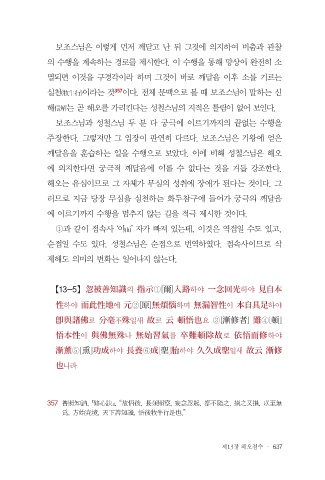

【13-5】 忽被善知識의 指示①[爾]入路하야 一念回光하야 見自本

性하야 而此性地에 元②[原]無煩惱하며 無漏智性이 本自具足하야

卽與諸佛로 分毫不殊일새 故로 云 頓悟也요 ③[漸修者] 雖④[頓]

悟本性이 與佛無殊나 無始習氣를 卒難頓除故로 依悟而修하야

漸薰⑤[熏]功成하야 長養⑥成[聖]胎하야 久久成聖일새 故云 漸修

也니라

357 普照知訥, 『修心訣』, “故悟後, 長須照察, 妄念忽起, 都不隨之, 損之又損, 以至無

爲, 方始究境, 天下善知識, 悟後牧牛行是也.”

제13장 해오점수 · 637