Page 901 - 정독 선문정로

P. 901

이 문장이 ‘간왈揀曰’로 표기된 조산스님의 주석에서 나온 것이기 때문

이다.

5위설을 정리한 조산스님 스스로가 이미 그것이 지위론이 아님을 밝

히고 있다는 점을 보여주기 위해 인용한 문장이다. 원래 표현 자체가

다섯 지위(五位)이고, 그 내용도 지위설로 이해될 부분이 허다한 것이

조동5위이다. 그럼에도 조산스님은 겸대兼帶뿐만 아니라 5위 전체가 틀

을 벗어난 현묘한 말씀이지 지위설이 아니라고 정의한다. 그러니까 지

위설의 입장에서 5위설을 대하는 것은 그 제창자(동산)와 완성자(조산)의

뜻에 정면으로 위배되는 것이다.

성철스님은 이 【18-6】의 절에서 5위설과 관련된 네 개의 문장을 인

용한다. “전기대용全機大用의 법문을 심천深淺이나 오입悟入의 차제에 배

정함은 망중대망妄中大妄” 임을 밝히기 위한 인용이다.

487

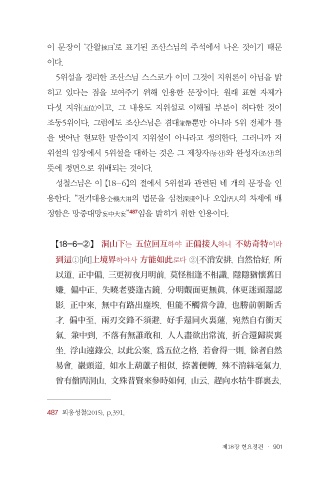

【18-6-②】 洞山下는 五位回互하야 正偏接人하니 不妨奇特이라

到這①[向]上境界하야사 方能如此로다 ②[不消安排, 自然恰好 . 所

以道, 正中偏, 三更初夜月明前. 莫怪相逢不相識, 隱隱猶懷舊日

嫌. 偏中正, 失曉老婆逢古鏡. 分明覿面更無眞, 休更迷頭還認

影. 正中來, 無中有路出塵埃. 但能不觸當今諱, 也勝前朝斷舌

才 . 偏中至, 兩刃交鋒不須避. 好手還同火裏蓮, 宛然自有衝天

氣. 兼中到, 不落有無誰敢和. 人人盡欲出常流, 折合還歸炭裏

坐. 浮山遠錄公, 以此公案, 爲五位之格. 若會得一則, 餘者自然

易會. 巖頭道, 如水上葫蘆子相似, 捺著便轉, 殊不消絲毫氣力.

曾有僧問洞山, 文殊普賢來參時如何. 山云, 趕向水牯牛群裏去.

487 퇴옹성철(2015), p.391.

제18장 현요정편 · 901